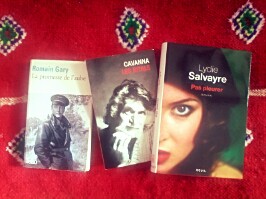

Romain Gary, Cavanna, Lydie Salvayre. Qu’ont-ils en commun ? Voyons, voyons… Trois auteurs français reconnus… Ah, ils sont fils et fille d’immigrés, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts de l’histoire française de leurs familles n’ont pas été des plus simples…

Pour chacun de ces auteurs, je vous propose une escale dans une de leurs œuvres, un roman autobiographique, où il est justement question de leur enfance, de leur itinéraire dans la langue française.

Romain Gary – La Promesse de l’aube

François Cavanna – Les Ritals

Lydie Salvayre – Pas pleurer

Romain Gary – la Promesse de l’aube

En 2014 a été célébré le centenaire de la naissance de Romain Gary, né Romain Kacew, à Vilna, dans l’Empire russe ; actuelle Vilnius en Lituanie. Mort en 1980 à Paris, après avoir servi la France da ns l’Armée de l’Air pendant la Seconde Guerre Mondiale, Romain Gary a été diplomate en plus d’être un grand romancier, et s’offrit même le luxe de recevoir deux prix Goncourt, dont un sous le pseudonyme d’Emile Ajar, en 1975, pour La Vie devant soi.

ns l’Armée de l’Air pendant la Seconde Guerre Mondiale, Romain Gary a été diplomate en plus d’être un grand romancier, et s’offrit même le luxe de recevoir deux prix Goncourt, dont un sous le pseudonyme d’Emile Ajar, en 1975, pour La Vie devant soi.

En 2014, donc, nous vîmes fleurir les commémorations en tous genres ; et je vous recommande d’ailleurs la plupart des très bonnes émissions qui furent alors diffusées sur France Culture. Oui, il ne faut pas y voir du « francentrisme » : il y a surement de très bonnes radios non françaises qui ont fait de très bonnes émissions sur Romain Gary, mais je n’ai pas eu la chance de les entendre; et puis quoi qu’en disent quelques grincheux, à part en cas de grève, où l’on n’échappe pas aux playlists indigentes, j’aime écouter cette radio justement parce que les gens parlent sans brailler, qu’il n’y a pas de pub pour le supermarché du coin, et que ça préserve mon capital auditif. Mais revenons-en au sujet qui nous occupe. Ce n’est pas 2014 qui me fit découvrir Romain Gary, mais un ami cher, que je considère même un peu comme mon père, et qui m’a prêté – et attend probablement que je lui rende – La Vie devant soi.

Une mère russe

Dans ce roman autobiographique, La Promesse de l’aube, Romain Gary nous montre comment l’amour de sa mère pour lui et pour la France, et sa détermination, ont fait de lui l’homme qu’il fut. En effet, miséreux en Empire russe/Pologne/Lituanie, selon l’époque, elle avait une foi inébranlable en la France, où son fils était appelé à « grandir, étudier devenir quelqu’un »:

– Qu’est-ce qu’il y a, maman?

– Rien. Viens m’embrasser.

J’allais l’embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me tenait contre elle, fixant, par dessus mon épaule, quelque chose de lointain, avec un air émerveillé. Puis elle disait:

– Tu seras ambassadeur de France.

Je ne savais pas du tout ce que c’était, mais j’étais d’accord. Je n’avais que huit ans, mais ma décision était déjà prise : tout ce que ma mère voulait, j’allais le lui donner.

– Bien, disais-je, nonchalamment.

(…) Ma mère essuyait des larmes de bonheur. Elle me serrait dans ses bras.

– Tu auras une voiture automobile.

Elle venait de parcourir la ville à pied. Par dix degrés au dessous de zéro.

Une utopie maternelle

Pour la mère de Romain Gary, la France était l’espoir d’une vie meilleure pour son fils, un rêve pour lequel se débattre dans un quotidien gris prenait sens. Se heurtant au réel français, loin de cette utopie maternelle, le jeune Romain Gary découvrit bien assez vite que, pas plus qu’ailleurs dans le monde, la bêtise, la cruauté et l’injustice ne sont absentes en France.

(…) Elle mettait à évoquer pour moi la France tout l’art des conteurs orientaux et une force de conviction dont je ne me suis jamais remis. Jusqu’à ce jour, il m’arrive d’attendre la France, ce pays intéressant, dont j’ai tellement entendu parler, que je n’ai pas connu, et que je ne connaîtrai jamais – car la France que ma mère évoquait dans ses descriptions lyriques et inspirées depuis ma plus tendre enfance avait fini par devenir pour moi un mythe fabuleux, entièrement à l’abri de la réalité, une sorte de chef d’oeuvre poétique, qu’aucune expérience humaine ne pouvait atteindre ni révéler. Elle connaissait notre langue remarquablement – avec un fort accent russe, il est vrai, dont je garde la trace dans ma voix jusqu’à ce jour – elle n’avait jamais voulu m’expliquer où, comment, de qui et à quel moment de sa vie elle l’avait apprise. « J’ai été à Nice et à Paris. » – c’est tout ce qu’elle avait consenti à me confier. (…) Plus tard, beaucoup plus tard, après quinze ans de contact avec la réalité française, à Nice, où nous étions venus nous établir, le visage ridé, maintenant, et les cheveux tous blancs, vieillie, puisqu’il faut bien dire le mot, mais n’ayant rien appris, rien remarqué, elle continua à évoquer, avec le même sourire confiant, ce pays merveilleux, qu’elle avait apporté avec elle dans son balluchon; quant à moi, élevé dans ce musée imaginaire de toutes les noblesses et de toutes les vertus, mais n’ayant pas le don extraordinaire de ma mère de ne voir partout que les couleurs de mon propre cœur, je passais d’abord mon temps à regarder autour de moi avec stupeur et à me frotter les yeux, et ensuite, l’âge d’homme venu, à livrer à la réalité un combat homérique et désespéré, pour redresser le monde et le faire coïncider avec le rêve naïf qui habitait celle que j’aimais si tendrement. (…)

Les vertus de l’humour

La littérature, l’écriture et l’humour comme trésors, pour celui qui affirme en 1938 « Je suis Français », alors que l’armée persiste à le regarder comme un naturalisé de fraîche date (1935), et potentiellement suspect, qu’il convient de saquer, et de maintenir à un grade inférieur.

Toutes ces mésaventures firent que je m’enfermais de plus en plus dans ma chambre, et me mis à écrire pour de bon. Attaqué par le réel sur tous les fronts, refoulé de toutes parts, me heurtant partout à mes limites, je pris l’habitude de me réfugier dans un monde imaginaire et à y vivre, à travers les personnages que j’inventais, une vie pleine de sens de justice et de compassion. Instinctivement, sans influence littéraire apparente, je découvris l’humour, cette façon habile et entièrement satisfaisante de désamorcer le réel au moment même où il va vous tomber dessus. L’humour a été pour moi, tout au long du chemin, un fraternel compagnonnage; je lui dois mes seuls vrais instants de triomphe sur l’adversité. Personne n’est jamais parvenu à m’arracher cette arme, et je la retourne d’autant plus volontiers contre moi-même, qu’à travers le « je » et le « moi », c’est à travers notre condition profonde que j’en ai. L’humour est une déclaration de dignité, de supériorité de l’homme sur ce qui lui arrive. Certains de mes « amis », qui en sont totalement dépourvus, s’attristent de me voir, dans mes écrits, dans mes propos, tourner contre moi-même cette arme essentielle; ils parlent, ces renseignés, de masochisme, de haine de soi-même, ou même, lorsque je mêle à ces jeux libérateurs ceux qui me sont proches, d’exhibitionnisme et de muflerie. Je les plains. La réalité est que « je » n’existe pas, que le « moi » n’est jamais visé, mais seulement franchi, lorsque je tourne contre lui mon arme préférée; c’est à la situation humaine que je m’en prends, à travers toutes ses incarnations éphémères, c’est à une condition qui nous fut imposée de l’extérieur, à une loi qui nous fut dictée par des forces obscures comme une quelconque loi de Nuremberg. Dans les rapports humains, ce malentendu fut pour moi une source constante de solitude, car, rien ne vous isole plus que de tendre la main fraternelle de l’humour, à ceux qui, à cet égard, sont plus manchots que les pingouins.

Cavanna – Les Ritals

En janvier 2015, parce que des fanatiques armés jusqu’aux dents massacraient avec courage des civils armés de crayons et de feutres, nous fûmes presque tous « Charlie ».

Et au rythme des défilés, des marches blanches dominicales qui permettaient à certains commerçants « Charlie » de faire des ouvertures exceptionnelles de leur boutique, un nom se fit entendre à nouveau, nom qui commençait à être oublié des générations neuves et ignorantes : François Cavanna, journaliste, écrivain, et dessinateur de presse, cofondateur de Charlie, justement.

Curieusement, il ne me semble pas qu’on se soit beaucoup intéressé au fait que Cavanna (1923 – 2014) – puisqu’on a soudain reparlé de lui, et même fait des films à son sujet – était fils d’un immigré italien et d’une mère française, et qu’il raconte avec humour cette enfance merveilleuse dans le quartier « rital » très pauvre de Nogent-sur-Marne où il a grandi, ainsi que le racisme ordinaire dont sa communauté était victime. Je me demande pourquoi. Alors que l’on cherche à créer du « dialogue » et du « lien social » dans les « quartiers sensibles », et que l’on défend la fonction intégrative – ou « intégrationnelle »? – de l’école de la République ; et, puisque le gouvernement était Charlie, ce livre n’a pas été mis au programme et largement distribué dans les collèges. Tous les collèges. En août 2015, à l’occasion de mon anniversaire, une très bonne amie, qui avait du m’entendre penser tout haut, m’offrit Les Ritals, avec sur la page de garde : « Bon anniversaire camarade ! »

L’école

Puisqu’on parle du milieu scolaire, la transition est toute trouvée pour ce premier extrait, où il est justement question de l’école :

Les Ritals, on est mal piffés. C’est parce qu’il y en a tellement par ici. Les mômes français ne risquent pas le bout de leurs pompes dans nos rues à Ritals, mais à l’école, là, ils se rattrapent. Se sentent costauds, les petites vipères. On voit bien que leurs parents se privent pas de débloquer sur nous autres, à la maison. Tiens, rien que les vacheries que ces merdeux nous balancent, ça pue la connerie de leurs vieux : « Les Ritals, vous êtes bons qu’à jouer de la mandoline! » De la mandoline, j’en ai seulement jamais vu. L’idée de mon père jouant de la mandoline… « Dans votre pays de paumés, on crève la faim, alors vous êtes bien contents de venir bouffer le pain des Français! » Pardi. C’est normal, non? S’ils se laissaient mourir sur leur tas de cailloux, les Ritals, on les traiterait de faignants. Ils vont là où il y a à bouffer. Là où un gars qui a deux bras et du cœur au ventre à une chance de dégoter un croûton au bout d’une journée de sueur. Les Français sont bien contents de le vendre, leur sacré fameux pain français, à ces gros ploucs si travailleurs, si bien élevés, si humbles, qui se coltinent les brouettes de béton à leur place. (…)

Il y a bien aussi les Russes, mais les Russes, c’est pas des étrangers. Ils font des métiers de Français. Les Français ne les méprisent pas, ne se foutent pas de leur gueule à l’école. C’est eux qui méprisent les Français. Il parait que c’est tous des princes et des marquises, et qu’ils se sont sauvés à cause des Bolchévicks qui tuaient tous les aristocrates. Les Français ne les aiment pas beaucoup, les Français n’aiment personne, mais on sent qu’ils ont de la considération parce que c’est pas des vrais pauvres mais des gens riches qui ont vécu des choses très tristes, comme dans les feuilletons.

Le parler Rital et la langue française

Là où Gary évoque l’accent russe de sa mère, que l’on entendait encore dans sa voix, Cavanna propose une étude et une transcription du parler des immigrés italiens de l’époque :

(…) Ca fait que les Ritals qui mettent un peu le nez dehors de leurs ghettos de Ritals se débrouillent vite fait avec le Français. Mais, aussi longtemps puissent-ils vivre, ils seront toujours trahis par le zézaiement. Rien à faire, ils zozottent. Le çeveu sur la langue italien, ça ne part qu’avec la bête. L’oreille ritale ne discerne pas un « j » d’un « z ». Ils sentent bien que c’est pas tout à fait pareil, mais ils ne voient pas bien en quoi. Alors ils bricolent un truc entre les deux, à moitié « j », à moitié « z », si bien que pour les oreilles française, ce son bâtard est identifié comme un « j » mal prononcé si c’est un « z », comme un « z » dans le cas inverse. La rose devient la roje, l’argent devient l’arzent, manger devient manzer, Joseph devient Zojeph, de toute façon, on dit Jopo, qui s’entend Zouzou, parce que les o ils aiment pas tellement non plus, les Cisalpins, va savoir pourquoi.

Il y a encore des tas de choses marrantes, par exemple le « mica » italien, qui veut dire « pas » et qui redouble la négation, exactement comme « pas » en Français. En dialetto, il devient « mia ». Accent final sur l’i, le a final ne s’entend pas, ça donne à l’oreille quelque chose comme « mie », juste comme dans le Rabelais en vieux français que j’aime tant. « G’no mie » : « Je n’en n’ai pas » (Je transcris comme j’entends) Là où le vrai italien (« il vero ‘talian ») dit « l’abbiamo fatto » (Nous l’avons fait), le dialetto dit « G’l’oum fa ». C’est bien plus près du « J’l’on fait » que j’entends quand je vais chez grand-père, qui se trouve pourtant tout ce qu’il y a au plus au centre de la France.

L’enquête ethnologique et linguistique est savoureuse. Les souvenirs sont racontés sans misérabilisme, ni complaisance. Et si la langue énergique et chahuteuse de Cavanna n’a rien à voir avec celle plus précieuse de Gary, lui aussi fait bon usage de l’humour et de l’autodérision face à la bêtise ambiante. Certes, les Français apparaissent bas de plafond, racistes et incultes ; mais, étouffée de règles et de principes, la communauté ritale n’est pas idéalisée non plus.

Chaque samedi midi, maman m’attendait sur le trottoir. Du fond du vestibule, je courais à elle : « Maman, j’ai zéro faute! » Elle, pas crâneuse, tiens! Les voisines de la rue, jalminces. Ma qu’est-cé qu’il est intellizent, votré Francva, madama Louvi! (Une femme mariée porte plutôt le prénom de son mari que son nom de famille, surtout quand il risque d’y avoir confusion avec une dame plus considérable. Dire « Madame Cavanna » serait presque blasphématoire à l’égard des Cavanna plus huppés. le manant n’a rien à gagner à porter le nom du seigneur. – del signoure.) Maman, c’est « madama Louvi », ou même « madama Gros Louvi ». Et les commerçants où je vais faire les commissions, ils l’appellent Mme François. « Il apprende bien, votre Françva, madama Louvi. Il a la tête qu’il apprende tout ce qu’i veut. Ca sara fatiguant, no, d’avar la tête qu’alle travaille tout le temps commé ça, no? Ca sara pétêt’ pas bon pour la crvassance, no? Il est un pétit peu pâlot, votré Françva, no? » C’est là que j’ai commencé à me prendre pour un petit génie.

Et le « petit génie » Cavanna a un rapport magique à cette langue française aménagée par les Ritals, aux mots, et même aux lettres. Langue qu’il voit comme un trésor, et non comme une prison.

(…) Les choses pour moi, c’est d’abord des mots. Des mots écrits. Si on me dit « cheval », si tout seul dans ma tête, je pense « cheval », je vois le mot « cheval », imprimé, attention, pas écrit à la main, imprimé en minuscules d’imprimerie, je le vois, là, devant moi, noir sur blanc, avec le hargneux crochet de son « c », au bout à gauche son « h » pas trop aimable non plus qui dépasse en l’air ainsi que le « l », son « v » prétentieux au milieu, son « e » très gonzesse, son « a » pansu, assis sur son gros cul. « Cheval ». Après, seulement après, je vois la bête. Tout ça se fait beaucoup plus vite que je l’explique. A une vitesse fantastique. Mais j’ai quand même le temps de bien le voir, le mot, avec tous ses détails, sa physionomie, son mauvais caractère ou son clin d’œil complice. Les mots sont vraiment des copains. (…)

Ca explique que très vite, j’ai su mettre l’orthographe. La grammaire m’a toujours été jeu proposé, aux règles passionnantes, jeu de logique et d’architecture. 1 (…)Note en bas de page de l’auteur:

1. Je sais, c’est très mal porté de dire ça aujourd’hui. L’orthographe est un instrument de torture forgé par la classe dominante pour snober les croquants, la grammaire un galimatias insultant toute logique et toute cohérence, la langue française un tas de boue tout juste bon à entraver l’essor de la pensée. Voilà comment on doit causer, qu’on se veuille jeune loup dans le vent ou contestataire bon teint. Allez vous faire foutre! Le français est la plus amusante, la plus scintillante, la plus stimulante pour l’esprit et l’imagination de toutes les langues qu’il m’a été donné de connaître en quelque intimité. (…) Tas d’imaginations débiles que vous êtes, bande de feignasses à qui il faut tout mâcher, saletés des sociétaire de la Comédie-Française qui supprimez les « e » muets dans les alexandrins, si vous saviez, petits cons, ce qu’on peut se marrer avec des virgules et des passés simples (que vous appelez « imparfait du subjonctif », en vous croyant malins!), si vous saviez! Plus qu’avec une guitare, merdeux, bien plus! Et sans faire chier les voisins.

Éternel retour?

Les économistes ou historiens rigoureux bondiraient surement en me lisant mais – chacun son métier, après tout! – j’ai eu un goût de déjà vu, une inquiétante étrangeté dans l’œil et dans l’actualité en poursuivant ma lecture :

(…)

Un jour le gouvernement s’avisa que c’était peut-être pas très malin de garder tous ces travailleurs ritals dans un pays qui n’avait pas assez de travail pour ses propres enfants. Jusque là, il avait supporté, parce que les chômeurs étaient des Français, des gens d’usine et de bureau. Mais voilà qu’à leur tour, les chantiers débauchaient et que les Ritals touchaient l’allocation. Ça, c’était plus possible, ça. Absolument délirant. Je comprenais très bien tout parce que je le lisais dans les journaux que maman rapportait de chez ses patronnes : Candide, Gringoire, L’Ami du Peuple, L’Action Française…

Les journaux des patronnes expliquaient comme quoi si la France en était là, c’était rapport aux métèques, qu’ils avaient tout envahi, et qu’ils pourrissaient tout. (…)

Oui. Un jour donc, le gouvernement s’avisa, pour lutter, qu’il disait, contre le chômage, de renvoyer chez eux tous les immigrés, c’est à dire tous les Ritals, à part eux, en fait d’immigrés, il n’y avait pas grand monde par nos banlieues.

(…)

Il commença à en partir pas mal. Des familles dont les gosses ne parlaient que le français (…)

Et papa revint avec la carte verte. « Repassez dans deux mois. » Dans deux mois et quinze jours, le billet d’aller simple pour Bettola, Provincia di Piacenza, Italie. Maman, foudroyée. « Moi aussi? » « Vous aussi, madame, bien entendu. » « Mais je suis française! » »Vous êtes italienne par votre mariage, madame. Avez-vous fait une demande expresse pour conserver votre nationalité d’origine? Non? Alors vous êtes italienne, sans aucun doute. » « Et le petit? » « L’enfant peut rester, il conserve le droit d’option jusqu’à la majorité. » « Que fera-t-il sans nous? » « C’est votre affaire, madame. Au suivant! »

Lydie Salvayre – Pas pleurer

Lecteur, si tu es arrivé jusqu’ici, bravo. Pour reposer tes yeux et pour le plaisir de tes oreilles, je partage avec toi cette émission de radio, que j’ai réalisée pour Radio Campus Tours. Il s’agit d’une interview de Lydie Salvayre, que j’ai eu la chance de rencontrer à l’occasion de son passage à Tours, enrichie de lectures de l’oeuvre par la comédienne Helena Fernandes. Pas pleurer a valu à son auteur le Prix Goncourt 2014. Les parents de Lydie Salvayre venaient d’Espagne, et fuyaient la guerre. On retrouve une maman terrible, Montse, qui parle « fragnol », langue hybride, entre le français et l’espagnol. Et puis les questions de l’auteur, qui déroule non sans humour cette histoire familiale : Les mots émigrés sont-ils une menace pour la langue ? Qu’est-ce que le « nationalisme » ? Faut-il craindre le retour du religieux ?

« No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne

« No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne

Commentaires