Démocratie&vieilles dentelles

Fiction d’entre-deux tours

épisode 201947

Marianne découvre par les prophéties de Cassandre, sa meilleure amie, que le peuple ne l’aime plus. Il a renié sa foi républicaine pour le culte du Vodor et de Lotokar, et il fricote avec une blonde. Il parle de divorce. Elle est au bord du suicide, quand soudain, le téléphone retentit. C’est Cassandre.

CASSANDRE – « Allô ? Je te dérange pas ?

MARIANNE – Non, non…

CASSANDRE – Tu es chez toi, là ?

MARIANNE – …Il y a des chances. Enfin, pour le moment…

CASSANDRE – …Un café ? J’apporte des macarons ! – tuuu tuuuut tuuuu – Allô ? Allô !!!! »

Inquiète, Cassandre saute sur son scooter et va rejoindre Marianne.

Episode 201948

MARIANNE – Ahahah !!! ![]() 😂

😂![]() 😂

😂![]() 😂

😂

CASSANDRE – …Mais… ça te fait rire ? Ton Peuple risque de te plaquer pour une blonde, et tu ris ?

MARIANNE – Mais que veux-tu que je fasse d’autre, ma chère ? Il paraît que je suis trop intello pour lui, avec mon école laïque et mon « liberté-égalité-fraternité ». Pas assez « tarte aux pommes au foyer ». Il flippe.

CASSANDRE – …Ben, c’est pas drôle. Le salaud… Que vas-tu faire ?

MARIANNE – Mais rien. Je ne peux rien faire, à part mes valises.

CASSANDRE – …Ah…

MARIANNE – La dernière fois, il m’a quittée pour un vieux maréchal. Tu vois, moi non plus, plus rien ne me surprend… Et t’as mal regardé, dedans, elle est brune.

CASSANDRE – …Quelle idée, aussi, de te balader les einsss’ à l’air sur une barricade… Même avec un pseudo… Je t’avais bien dit que ça finirait mal !

MARIANNE – Il m’a déjà dit qu’il voulait pas la garde des gosses qui ne sont pas blonds aux yeux bleus. Tous les mêmes, hein… Dès qu’il s’agit de s’occuper de ses gamins, toujours prêts à tout et à trouver n’importe quelle excuse pour ne pas le faire !

CASSANDRE – Ma pauvre chérie ! Où allez-vous aller ?

MARIANNE – Alors là… J’avais pensé rendre visite à Liberty, ma cousine aux Amériques, qui m’invite depuis des lustres, mais je crois que ce n’est pas le moment…

Episode 201949

Marianne et Cassandre abusent du Chasse-Spleen pour se consoler de leurs déboires, et se mettent à déblatérer sur les blondes.

CASSANDRE – Naaan mais doutes fazons, les blondes, zé rien gue des zaletés !

MARIANNE – Sûr ! Toi, hein, toi aussi, t’as eu ta dose de blonde, avec la Hélène, hein !

CASSANDRE – Haaaan, naaan mais ma jérie zi du veux ba gons svache, arrêt-là de suite ! Haaaan *cri d’orfraie* Ah, nan mais me barle ba d’elle ! Encore rune qu’a réussi et mis le dawa rien gu’avec zon hein… Avec, hein… Avec zon GUD !!

MARIANNE – Pour sûr ! D’t’façon, hein, les blondes, hein, c’est toujours comme ça ! Tou-jours !

Episode 201950

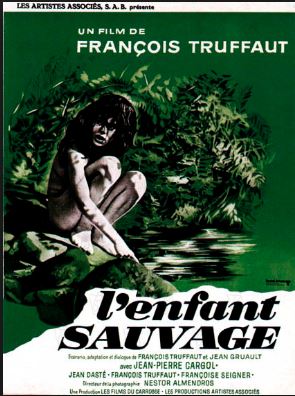

FLASH-BACK : les histoires de famille de Cassandre

« Quel est donc ce quidam ? Je suis Pâris, le fils du roi Priam ! »

Episode 201951

Cassandre a une nouvelle vision.

CASSANDRE – Han ! Ohlala ! Ohlala !

MARIANNE – Tu vois quelque chose ??

CASSANDRE – Voui, voui… Attends… L’argent public qui flamboie… Les dividendes qui verdoient… Il… Il hésite…

MARIANNE – Aaah bon ??

CASSANDRE – Le Peuple hésite. Entre la blonde et Dark Vodor.

MARIANNE – …Fantastique. Dans tous les cas, je me fais enfler. Adieu la baraque avec piscine ! Et puis à mon âge, amuse-toi à trouver du travail !

CASSANDRE – …Voui, mais… Mais c’est moins pire de se faire plaquer pour un mec que pour une blonde, non ?

MARIANNE – Tsssssst !

CASSANDRE – Non ?

MARIANNE – Non !

Episode 201952

Marianne et Hélène se réveillent avec une bonne gueule de bois. Elles ont fait un rêve étrange, avec une grande duchesse et un jeune premier…

Episode 201953

Prise d’un accès de jalousie, Marianne se déguise en mendiante, et va par les rues pour chercher le Peuple, et éventuellement lui faire une scène. Ce qu’elle découvre la consterne. Elle le savait. Avec la blonde, ça fait un moment que ça dure! Tous ces migrants expulsés, toutes ces lois anti-migratoires, ces gens condamnés pour avoir aidé des humains crevant dans la rue… Le salaud! Il l’a bien eue! Le lâche! Il n’a pas même eu le courage de lui dire! Toutes ces années de vie commune, et il n’a même pas le courage, non, même pas le courage de lui dire en face! Ah, le fourbe! Le veule, le pleutre! Le dégonflé! Non, elle n’attendra pas qu’il ait « réfléchi », comme il prétendait le faire. C’est tout réfléchi. C’est elle qui le quitte. Il lui fait horreur. Et en plus, elle s’est fait traiter de bougnoul.

« No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne

« No man is an island entire of itself ; every man is a piece of the continent, a part of the main » John Donne